Während Südkorea oder Japan von westlichen Touristen regelrecht überrannt werden, hat China gefühlt noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit von Individualreisenden auf sich gezogen. Nicht selten sind wir die einzigen «Westler» weit und breit. Vielleicht gerade deshalb haben viele Vorurteile gegen China oder seine Bürger/innen. Das haben wir deutlich gespürt, als wir von unseren Reiseplänen erzählt haben. Einige Vorurteile haben sich bewahrheitet, aber viele waren falsch oder überholt. Genau aus diesem Grund möchte ich den Erfahrungsbericht über unsere China Backpacker-Reise daran anknüpfen.

(Irr-)Glaube 1: Eine China-Reise ist zu anstrengend wegen der riesigen Menschenmassen

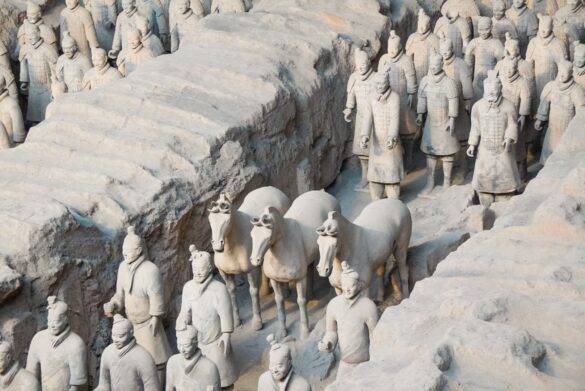

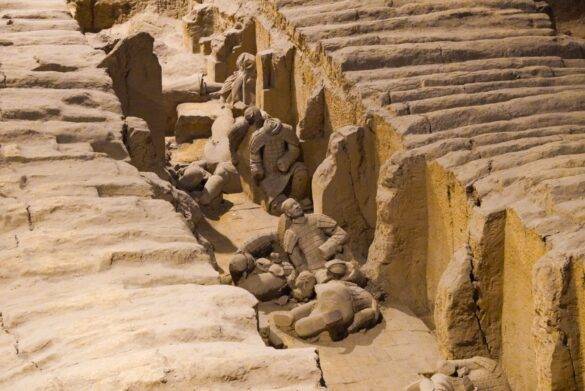

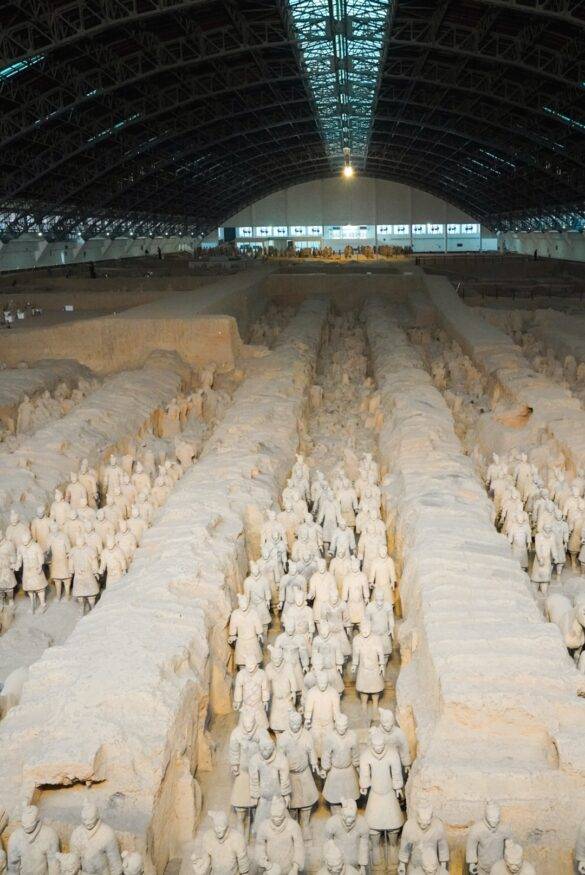

Sicher, die Bevölkerungszahl von rund 1,4 Milliarden Menschen mag auf den ersten Blick erschrecken. Man muss sich aber auch vor Augen führen, dass die Hauptstadt Peking etwa 150 mal so gross ist wie Paris und das Land die Schweiz flächenmässig 232-mal schlucken könnte. Auf so viel Fläche verteilen sich die vielen Einwohner gut und zumindest im wenig besuchten Monat Dezember fühlte es sich an vielen Orten leer an. So standen wir zum Beispiel mit etwa zehn chinesischen Touristen der Terrakotta-Armee mit geschätzten 4000 Kämpfern gegenüber. Ein wirklich surreales und sehr unerwartetes Erlebnis. Keine Spur von den befürchteten Menschenmassen.

Dass dies nicht immer so ist, zeigt die Infrastruktur der Ausflugsziele. Zahlreiche Schleusen, wie man sie hierzulande von Flughäfen oder Festivals kennt, stehen bereit. Und manchmal reihen sich 50 Imbissstände aneinander. Die Menschenmassen werden klar und sehr effizient durch Schilder, Busse und Shops gelenkt.

Kurz: China ist wie ein riesiges Freilichtmuseum für Crowd-Management-Planer. Diese Massnahmen und die beobachtete Folgsamkeit der Massen führen dazu, dass man 50 Meter weiter gehen kann als ausgeschildert und plötzlich ganz allein an den schönsten Plätzen steht. Im Moment können wir dieses Vorurteil nicht bestätigen. Mal sehen, ob sich das nach unserer geplanten zweiten China-Reise im Frühjahr ändert. Denn diese Jahreszeit ist deutlich beliebter als der kalte Winter.

(Irr-)Glaube 2: Chinesen können kein Englisch

Das ist nicht nur ein Vorurteil. Mit Englisch allein kommt man in China nicht weit. Weder in den Hotels noch in der Touristeninformation am Flughafen spricht das Personal Englisch. Zu unserem Erstaunen funktionierten selbst einfachste Verständigungsversuche mit Händen und Füssen nur sehr mühsam. Ein Novum für uns. Denn egal wo wir bisher unterwegs waren, der primitive Austausch mit Mimik und Gestik klappte immer. Zu unterschiedlich scheint die (Sprach-)Kultur zu sein – bis auf das Lächeln, das auch hier zu unserer Erleichterung funktionierte. Denn in russisch geprägten Ländern wurde ein Lächeln meist nicht erwidert.

Wǒ búhuì shuō zhōngwén (Ich spreche kein Chinesisch)

Da meine Chinesischkenntnisse aus dem Studium leider so gut wie vergessen sind, waren wir angewiesen auf Google Übersetzer und Co. Die Hürden für die Nutzung waren allerdings hoch: Denn ohne VPN (verschlüsseltes, privates Netzwerk das die Herkunft der Internetanfrage verschleiert) ging auf unseren Handys praktisch nichts – weder die amerikanische Google-Suche, noch Google Übersetzer oder WhatsApp würden ohne VPN funktionieren (von der chinesischen Zensur gesperrt – auf Let’s VPN war aber stets Verlass). Dass die Kommunikation auch so tückisch blieb, beweisen einige herrliche Übersetzungen: ‚Duck Shit Flavour‘ auf der Speisekarte, ‚Moneybags‘ als Übersetzung für Banker oder ‚Blutfeen‘ für menstruierende Frauen.

(Irr-)Glaube 3: Die Chinesische Kultur war der europäischen weit voraus

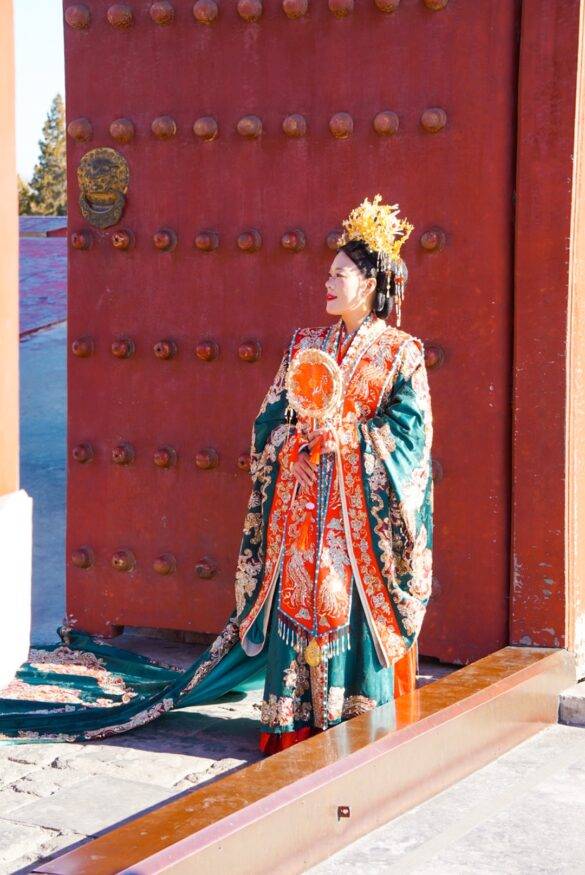

Raffinierter als die heutigen Englisch-Chinesisch-Übersetzungen sind die beeindruckenden Tempel- und Palastanlagen. Natürlich wäre ein Besuch in Peking nicht vollständig, ohne die Verbotene Stadt gesehen zu haben. Wir hatten grosses Glück, denn ein junger Chinese, der gerade seine Ausbildung zum Stadtführer abgeschlossen hatte, bot uns seine Dienste kostenlos an, da er das Gelernte in die Praxis umsetzen wollte. Er sprach fast so schnell wie er lief. Vielleicht aber auch nur, um sicher zu gehen, dass wir in rund drei Stunden auch wirklich alles sehen.

Ein Palast so gross wie die Altstadt von Sitten (VS)

Und so eilten wir – wie chinesische Touristen in Luzern – von einem Fotomotiv zum nächsten und erfuhren unter anderem, dass der Kaiserpalast aus 890 Gebäuden mit 8886 Zimmern besteht und damit (nach wie vor) die grösste Palastanlage der Welt ist. Einer Legende nach sollten es gar 9999½ Räume sein. Das halbe Zimmer ist symbolischer Natur: Nur im Himmel sollte es einen Palast mit 10’000 Zimmern geben. Bis zu 1 Million Sklaven und geschätzte 100’000 Handwerker waren am Bau beteiligt. Und so dauerte die Vollendung gerade einmal 14 Jahre (von 1406-1420). Im Kontext: Europa befand sich noch mitten im Spätmittelalter, geprägt von Kriegen und der Pest, die grosse Teile der Bevölkerung dahinraffte.

Ein anschaulicher Vergleich

Um wie viel mächtiger (und reicher) der chinesische Kaiser aber im Vergleich zu den europäischen Herrschern war, zeigt folgendes Beispiel noch eindrücklicher: Der Kaiser der Ming-Dynastie lud nach historischer Überlieferung zur Einweihung seines Palastes ein zu einem zehngängigen Festmahl für 26’000 Gäste. Bei der englischen Königshochzeit etwa zur gleichen Zeit gab es für die lediglich 600 Gäste Fisch und altes Brot zu Essen. Wahnsinn, oder?

Ein hoher Preis für die Dienste des Kaisers

Ebenso erstaunt waren wir, als uns unser Guide, Cheng, von der Organisation des Palastes erzählte. 10’000 Angestellte orchestrierten das Geschehen in der Verbotenen Stadt. Zumindest habe ich das während der etwa 10-minütigen Erklärung verstanden. Erst nach und nach dämmerte uns, dass Cheng nicht ‚orchestriert‘ sagte, sondern ‚kastriert‘. Kein Witz. Sogenannte Eunuchen waren die treuen Diener des Kaisers und die einzigen Männer, die am Hof leben durften. Die Entfernung der Hoden und teilweise auch des Geschlechts war Voraussetzung, um in den Dienst des Kaisers treten und sich in der Nähe von Konkubinen aufhalten zu dürfen.

Aus dem Tierreich abgeschaut

Damit wurde nicht nur sichergestellt, dass die kaiserliche Linie nicht verunreinigt wurde, sondern es gab noch einen viel wichtigeren Grund. Wurde diese Prozedur bereits im Kindes- oder Jugendalter, also vor der Pubertät, durchgeführt, wuchsen die Knaben zu äusserst treuen, gehorsamen und pflichtbewussten Dienern heran. Ähnlich wie zum Beispiel bei Pferden. Je später man einen Hengst kastriert, desto wilder und eigensinniger bleibt er sein Leben lang. Meist waren es im Übrigen junge Kriegsgefangene, die nach Peking verschleppt und dort kastriert wurden. Faszinierend, nicht?

Weitere Lieblingsfakten zur Verbotenen Stadt:

- Alles in diesem Palast ist symbolisch und wurde vom Chefarchitekten mit Bedacht in Auftrag gegeben. So sind Drachenbilder oder die Farbe Gelb dem Kaiser vorbehalten. Gelbe Dächer gibt es daher nur bei kaiserlichen Bauten. Die Verwendung für andere stand unter Todesstrafe (ha, da war doch noch etwas europäische Mittelalter-Brutalität im Spiel…).

- Seinen Namen verdankt der Palast der Tatsache, dass Normalsterbliche keinen Zutritt hatten.

- Neben dem Herrscher und seiner Gattin lebten bis zu 2000 Konkubinen in der verbotenen Stadt. Das Leben am Hof war für diese Frauen die grösste Ehre überhaupt, aber auch sehr langweilig und von Intrigen begleitet. Mit den einflussreichsten Eunuchen befreundet zu sein oder sich ihre Gunst mit Geschenken zu erkaufen, erhöhte die Chancen der Damen, nächtlichen Besuch des Kaisers zu erhalten.

(Irr-)Glaube 4: China ist ein Polizeistaat

Die Zeit der Eunuchen ist lange vorbei. Die Aufpasser von heute: Beamte und Polizisten. Und von denen gibt es im heutigen Peking weitaus mehr. Wir dachten, in Aserbaidschan sei die Polizeidichte hoch, aber das ist kein Vergleich zu Chinas Hauptstadt. An einer Kreuzung stehen bis zu 20 Polizisten. Wir haben uns sagen lassen, dass das mit der Angst vor Protesten zu tun hat. Überall steht Ausrüstung gegen Aufständische oder bewaffnete Angreifer bereit. Ausserhalb von Peking haben wir deutlich weniger Polizisten angetroffen.

(Irr-)Glaube 5: Die Chinesen sind brainwashed

Aber die Kameras sind allgegenwärtig. Egal wo man ist, Kameras sind in China allgegenwärtig. Nicht selten sieht man vier oder mehr Überwachungskameras an einem Laternenmast. Die wenigsten Einheimischen stören sich daran. Darauf angesprochen, meinte unser Stadtführer in Shanghai, anständige Bürger wie er hätten nichts zu befürchten. Und er sei froh, dass die Kameras alles aufzeichnen. Denn die Kriminalität im öffentlichen Raum sei praktisch auf Null zurückgegangen. Er schloss seine Ausführung ab mit der Frage: «In China wird nicht wie in euren Ländern über Sicherheitsprobleme diskutiert – was ist euch wichtiger, Kameras oder Sicherheit?»

Mit stoischer Überzeugung fügte er hinzu, dass die Regierung sich nicht für den Alltag des Einzelnen interessiere, geschweige denn bei 1,5 Milliarden Menschen Zeit dafür habe. Journalisten, Kritiker oder die Opposition sehen das sicher anders. Ich stimme ihm jedoch zu, dass ich mich sehr sicher gefühlt habe. Da unser Guide von der immer gleichen Frage genervt schien, verkniff ich mir die Bemerkung, dass Kameras wohl nicht das einzige Mittel seien, Sicherheit zu gewährleisten…

Relikte aus der jüngeren Vergangenheit

Auch bei der Verrichtung der Notdurft setzen wir auf mehr Privatsphäre. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten die wenigsten Häuser eine eigene Toilette. Öffentliche Toiletten sind daher überall zu finden und kostenlos. Manchmal haben die Kabinen jedoch keine Tür. Gewöhnungsbedürftig und bei uns genauso unvorstellbar wie 20 bis 50 Kameras auf jedem öffentlichen Platz.

(Irr-)Glaube 6: China kontrolliert seine Bürger mit einem Sozialpunktesystem

Wesentlich umstrittener ist die Existenz eines Punktesystems, das die Bürger zum Gehorsam erziehen soll. Schlechte Taten wie das Nichtbezahlen oder zu späte Bezahlen von Rechnungen führen zu Punktabzügen. Punkte kann man beispielsweise durch ehrenamtliche Hilfe für alte oder pflegebedürftige Menschen sammeln. Die Unterstützung wird gegenüber den Behörden bestätigt. Fällt man unter eine bestimmte Punktzahl, bleiben einem Leistungen oder Möglichkeiten verwehrt. Zum Beispiel der Kauf von internationalen Flugtickets, Zugang zu guten Universitäten.

Berichte wie vom SRF über ein Sozialpunktesystem in China, wurden von unserem Guide als westliche Propaganda und völlig falsch abgetan. Ob es ein solches System gibt oder nicht, kann ich für mich letztlich nicht beurteilen. Eine gewisse Ambivalenz zwischen scheinbarer Freiheit und Offenheit für Kontrolle zeigt sich auch beim Thema Religionsfreiheit. Im Kommunismus ist Religion unerwünscht. Viele Chinesen sind daher Atheisten. Die vielen Klöster und aktiven Tempelanlagen zeugen jedoch davon, dass dies nicht für alle gilt. Und so erklärte uns unsere Reiseleiterin, dass Chinesen durchaus religiös sein dürfen, nur eben nicht in der Öffentlichkeit.

(Irr-)Glaube 7: Chinesen sind unglaublich laut

Bei unserem Besuch im Dezember war der Himmel über Peking strahlend blau. Die Sonne schien so warm wie bei uns in den Bergen beim Skifahren im März. Smog? Fehlanzeige. Die chinesische Regierung unternimmt viel, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Der gesamte Stadtverkehr ist fast rein elektrisch, stinkende Lastwagen dürfen nur nachts in die Städte. Der Verkehr ist daher selbst beim Überqueren von fünfspurigen Stadtstrassen unheimlich leise (kein Hupen, kaum Motorengeräusche). Ebenfalls ungewohnt: Während unserer gesamten Zeit in China hörten wir kein einziges Mal eine Polizei- oder Ambulanzsirene. Irgendwie merkwürdig bei so vielen Menschen. Ein Rätsel, das ungelöst bleibt.

(Irr-)Glaube 8: Die Luftqualität ist schlecht

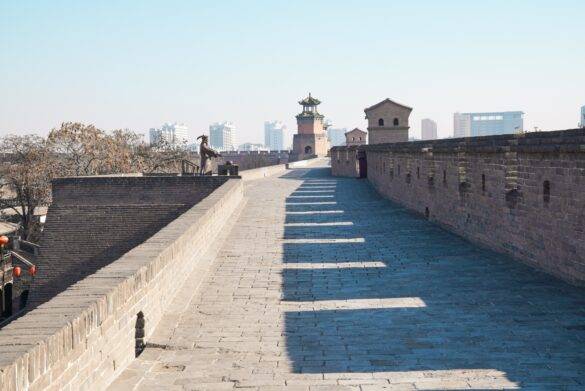

Wie sehr sich die Luftsituation in kurzer Zeit verbessert hat, merkten wir bei unserem Besuch in Pingyao. Ein für chinesische Verhältnisse niedliches Städtchen mit nur 350’000 Einwohnern. Hier wurde die erste Bank Chinas gegründet und eine Zeit lang war die Stadt das Handelszentrum des Riesenreiches. Entsprechend schön verziert sind die traditionellen Häuser in der Altstadt, die von einer 15 Meter dicken Stadtmauer umgeben ist.

Als wir abends ankamen und von unseren Gastgebern abgeholt wurden, war die Nachtluft neblig und es roch nach Schwefel. Wie nach einem Feuerwerk. Andri fragte, ob wir das Spektakel verpasst hätten, und unsere Fahrerin antwortete kichernd, dass es kein Feuerwerk gegeben habe. Die Luft sei nur schlecht wegen des nahe gelegenen Industriegebiets. Wir wussten beide nicht, was wir sagen sollten, bis sie die Stille mit einem heiteren Lachen unterbrachen. Ein Moment, den wir so schnell nicht vergessen werden.

Einmal um die halbe Welt

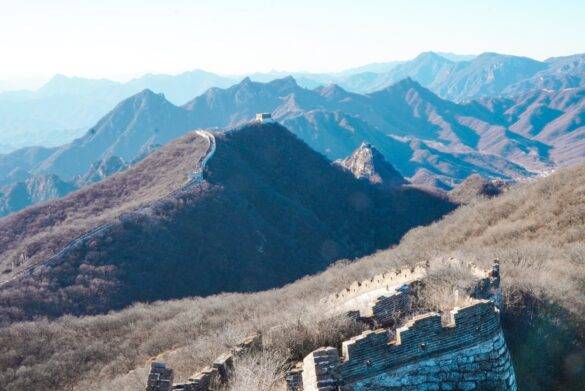

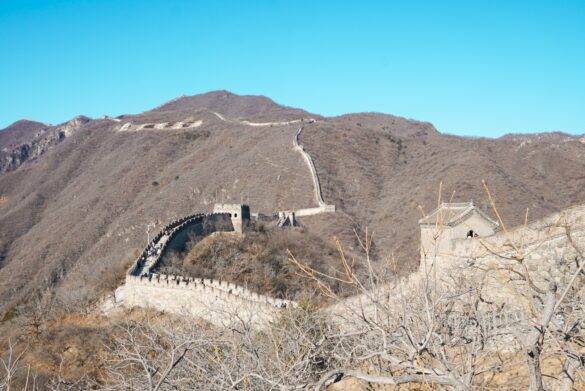

Ebenso beeindruckend war der Anblick und die Begehung der Chinesischen Mauer. Zwar sieht man vor Ort immer nur ein kleines Stück, aber der Gedanke, dass dieses Bauwerk sage und schreibe 21.000 km lang ist, lässt einen schon staunen. Für uns war das nicht irgendeine Zahl, sondern eine, deren Relation wir sehr gut verstanden. Schliesslich sind wir in den sieben Monaten davor mit Paolo fast 30’000km gefahren. Oder anders gesagt: Das ist weiter als ein Direktflug von Zürich nach Christchurch in Neuseeland (ca. 19’000km)!

(Irr-)Glaube 9: Chinesen sind unhöflich und benehmen sich schlecht

Um es kurz zu machen: Nichts, was wir in China erlebt haben, konnte dieses Vorurteil bestätigen. Im Gegenteil, wir haben die Chinesen als viel serviceorientierter erlebt als wir: Mahlzeiten gab es auch auf kurzen Flügen, überall kostenlose Toiletten oder Wasserspender, sogar mit heissem Wasser. Die Leute waren neugierig, was wir in China machen und wie es uns gefällt. Dass es noch nicht so viele ausländische Touristen gibt, zeigt sich daran, dass wir manchmal fasziniert oder auch ungläubig angeschaut und um Fotos gebeten wurden.

Wenn wir in Restaurants verloren waren, weil wir die Speisekarte nicht verstanden und Google uns nicht weiterbrachte, halfen uns jedes Mal zahlreiche Angestellte und Gäste weiter. Bei unserem ersten Besuch im Hotpot-Restaurant, einer scharfen Variante des Fleischfondues, bereitete uns der Restaurantleiter am Tisch sogar verschiedene Saucen zu, richtete unseren Tischgrill ein und zeigte uns, wie man mit Stäbchen Maiskolben oder glitschige Pilze aus der Brühe fischt.

Kein Grund zu danken

Sinnbildlich für ihre Kultur war z.B. die Aussage unseres Reiseleiters im Bus zur Chinesischen Mauer. Er fragte uns, warum wir uns für diesen restaurierten Abschnitt der Mauer entschieden hätten, wo es doch andere gebe, die man von Peking aus in kürzerer Zeit hätte erreichen können. Die Antwort gab er uns gleich selbst: «Mutianyu ist der beste Abschnitt der Chinesischen Mauer. Warum? Weil ihr ihn gewählt habt. Deshalb muss er auch der beste sein. Was in anderen Ländern Verkaufsgeschwafel wäre, sagte er aus voller Überzeugung.

Kulturelles Verständnis erklärt zum Beispiel auch, warum Chinesen sich selten bedanken. Es könnte dem Empfänger signalisieren, dass man ihm nicht nahe genug steht, um den Dienst als selbstverständlich anzusehen. Bringt man deshalb seinen Dank explizit zum Ausdruck, kann das zu Verlegenheit führen, da die Beziehung als distanziert gelten könnte. Trotzdem rutschte mir das ‚Danke‘ ständig heraus. Aber das Gesicht zu wahren ist in der chinesischen bzw. asiatischen Kultur oberstes Gebot. Ein ‚Thank you‘ oder ‚Xiexie‘ wird daher in der Regel mit einem ‚Nothing‘, also nichts (zu danken) erwidert.

Uhhh, so grusig

Ebenfalls als ‚grenzwertig‘ in unserem Verständnis von Anstand kann das laute Schlürfen am Tisch angesehen werden, aber versuche mal leise eine Nudelsuppe zu essen, wenn du nur Stäbchen hast! Und natürlich das selbstverständliche Rotzen und Spucken auf den Boden. Naja, zugegeben, ich konnte mich damit nicht anfreunden. Aber alles muss man ja auch nicht verstehen.

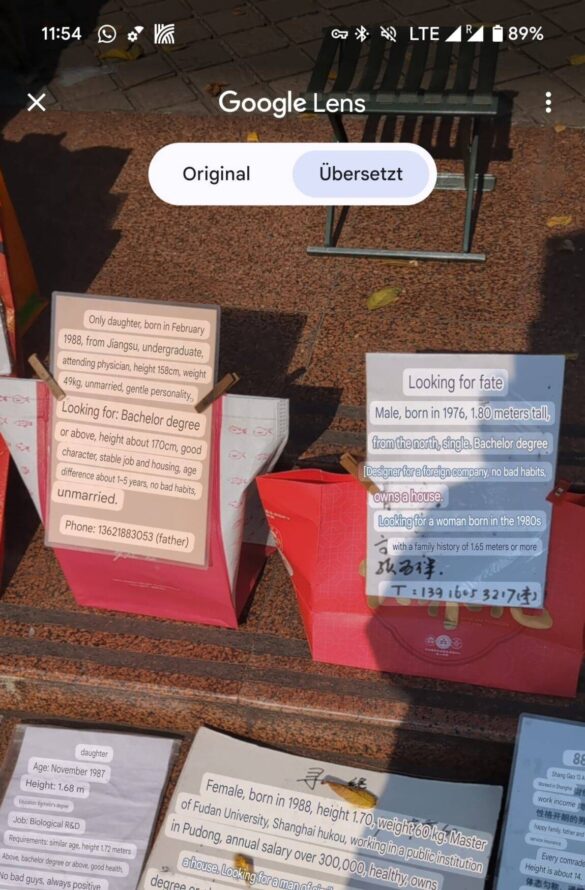

Ein Elterntreffen der etwas anderen Art

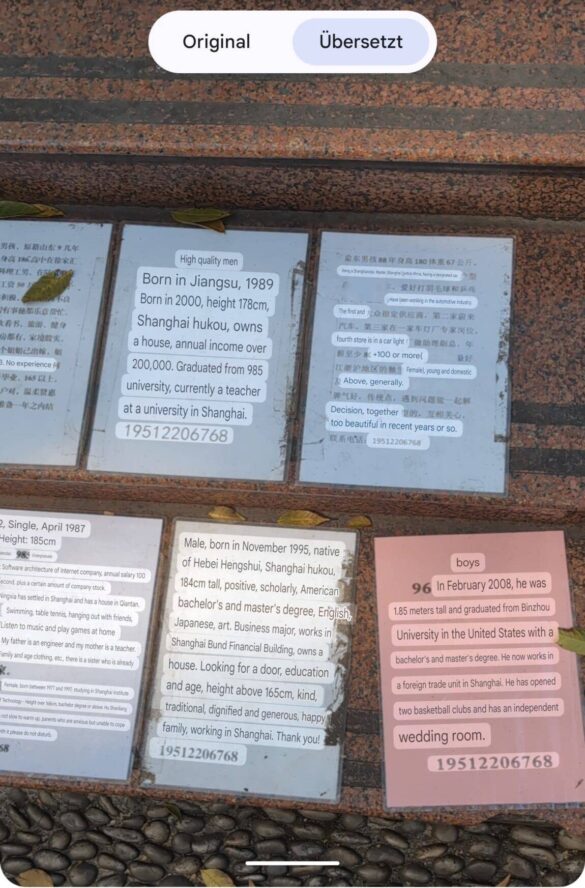

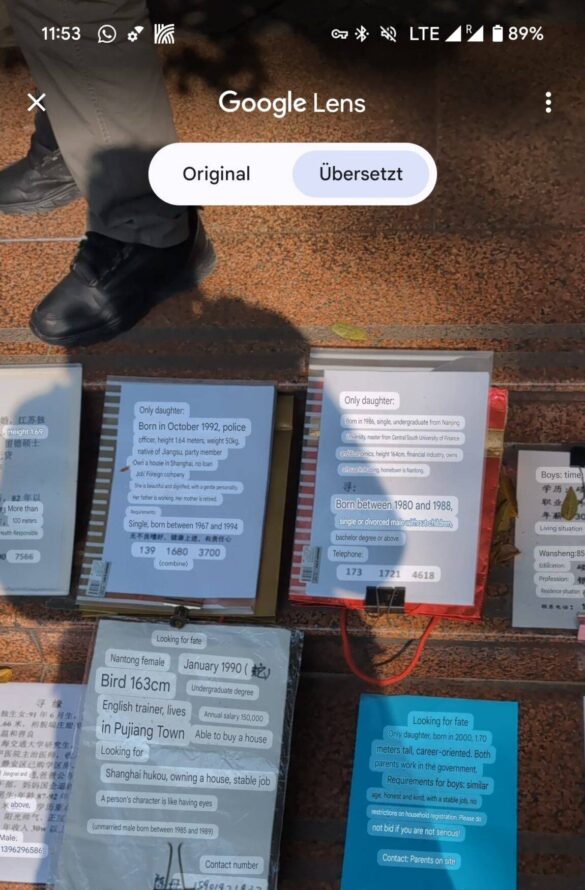

Ganz anders war mein Besuch auf dem Hochzeitsmarkt in Shanghai. Jeden Samstag treffen sich verzweifelte Eltern in einem Stadtpark und preisen ihre unverheirateten Söhne und Töchter an. Die potentiellen Partner/innen oder die angepriesenen Waren sind dabei nur vereinzelt vor Ort. Stattdessen tauschen sich die älteren Damen und Herren mit anderen Eltern aus, die aus dem gleichen Grund im Park sind, und arrangieren unverbindliche Treffen ihrer Kinder.

Bauer Chinese, ledig, sucht…

Entlang des Gehwegs hängen Zettel, auf denen die wichtigsten Informationen über die Singles notiert sind. Nicht etwa Hobbys oder Träume, sondern Charakteristiken, wie sie aus einem anonymisierten Personenprofil einer wissenschaftlichen Studie stammen: X Jahre alt, Masterabschluss der Universität XY, Jobtitel und Jahreseinkommen. Bei Männern auch sehr wichtig und ebenfalls vermerkt: die Wohnsituation. Im Idealfall besitzt der Bachelor eine eigene Wohnung oder gar ein Haus in guter Lage, abbezahlt oder mit niedriger Hypothek. Vermerkt waren auch die Anforderungen an den Kandidaten bezüglich Körpergrösse, Einkommen, Beruf etc.

Ungläubig beobachtete ich das Treiben eine Weile und wusste nicht so recht, ob ich mich für die Unverheirateten freuen sollte, dass wenigstens keine Fotos auf den Steckbriefen abgedruckt waren. Aber die Prioritäten auf dem Hochzeitsmarkt waren klar. Unser Reiseführer meinte, dass viele ältere Menschen in erster Linie den sozialen Austausch schätzen und erst in zweiter Linie ernsthaft einen Partner für ihre Kinder suchen. Aber vor Ort schienen nicht alle so gelassen. Ich erlebte einen alten Mann, der sich darüber echauffierte, dass man ihn oder seinen Zettel fotografierte und die Touristen aufforderte, das Foto zu löschen.

(Irr-)Glaube 10: China hat nach wie vor eine Ein-Kind-Politik

Die Ein-Kind-Politik, die in China von 1979 bis 2021 in Kraft war, trug ihren Teil zur schwierigen Partnersuche bei. Das System funktionierte mit Anreizen bzw. Sanktionen bei Nichteinhaltung. Eltern mit mehr als einem Kind wurde z.B. ein prozentualer Betrag vom Lohn abgezogen, die Familie bei der Wohnungssuche benachteiligt und das „ungeplante“ Kind im Bildungs- und Gesundheitswesen eingeschränkt. Diese bei uns undenkbare Politik wurde eingeführt, um einem zu schnellen Bevölkerungswachstum und einer Überalterung der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Während in der Schweiz das Verhältnis Knaben zu Mädchen ziemlich ausgeglichen ist, wurden in China seit der Verbreitung der vorgeburtlichen Geschlechtsbestimmung zeitweise 118 Knaben auf 100 Mädchen geboren. Wohl nicht zuletzt, weil nur männliche Nachkommen die Ahnenreihe fortsetzen können und Schwangerschaftsabbrüche in China bis zum sechsten Monat legal sind.

Das Leben ist eine Prüfung…

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Hinzu kommen die hohen Lebenshaltungs- und Betreuungskosten, vor allem in den Städten. Deshalb schrecken auch heute noch viele Paare davor zurück, überhaupt Kinder zu bekommen. Ein schwangeres Pärchen erzählte uns in einem Restaurant, dass sie bald 10’000 Dollar im Monat für einen Krippenplatz ausgeben werden. Laut anderen Einheimischen geht es aber auch viel billiger, was uns zu einem anderen wichtigen Thema in China bringt: dem sozialen Druck.

…und es gibt keine zweite Chance

Bildung gilt traditionell als Schlüssel zu Erfolg und sozialem Aufstieg. Schon zu Kaisers Zeiten mussten sich junge Menschen (damals natürlich nur Männer) einer Schulprüfung unterziehen. Das Ergebnis entschied über den weiteren Lebensweg. Auch heute noch, einige hundert Jahre später, unterziehen sich angehende Studierende der äusserst anspruchsvollen und nicht minder entscheidenden Hochschulaufnahmeprüfung, dem Gaokao.

(Irr-)Glaube 11: Chinesische Studierende sind Streber

Doch schulischer Erfolg allein reicht nicht aus, um Zugang zu den besten Universitäten zu erhalten. Uns wurde erklärt, dass die Kinder jede freie Minute in ausserschulischen Zusatzprogrammen verbringen, um Tugenden (Disziplin, Ausdauer, Teamgeist etc.) zu erlernen. Und um sich von anderen abzuheben und später einen guten Job zu finden. So besuchen die Kinder und Jugendlichen bis zur Erschöpfung Klavierunterricht, Schachstunden, Mathekurse, Kung Fu und vieles mehr. Zeit für Freizeit bleibt kaum. Nicht zuletzt deshalb lernen sich die meisten Chinesinnen und Chinesen während des Studiums oder der Arbeit kennen und lieben.

(Irr-)Glaube 12: Chinesische Produkte sind billige Kopien

Wir geben es zu. Aliexpress, Temu und billige Elektrogeräte haben auch uns glauben lassen, dass «Made in China» gleichbedeutend mit schlechter Qualität ist. Was wir vor Ort gesehen haben, hat uns eines Besseren belehrt. Wer glaubt, dass chinesische Produkte nur billige Kopien westlicher Marken sind, dem sei gesagt, dass das einmal so war. Bosideng (Hersteller von Outdoor-Bekleidung, eine Mischung aus Zara-Fashion und Hochleistungstextilien wie von Arc’teryx), der Autohersteller BYD und weitere Marken zeugen von einer neuen Generation chinesischer Produkte.

In Apple-ähnlichen Shops können die Spitzenprodukte zu unverschämt günstigen Preisen getestet werden. Daunenjacken für bis zu -50 Grad Celsius zu einem Drittel der westlichen Preise. Zyniker könnten jetzt sagen: Ohne Rücksicht auf Menschen-, Tier- und Markenrechte lässt sich eben viel sparen. Das ist vielleicht nicht grundsätzlich falsch. Aber auch Mammut und Co. produzieren in Dritte-Welt-Ländern. Was viele dieser Produkte gemeinsam haben? Einen prominenten, nicht zu übersehenden Schriftzug «(Made in) China» oder eine chinesische Flagge. BYD-Autos werden nicht die einzigen chinesischen Produkte sein, die in Europa bald an Bekanntheit gewinnen.

(Irr-)Glaube 13: Chinesen essen Hunde und Katzen

In unseren Breitengraden weitaus populärer ist dagegen das Gerücht, dass Chinesen so ziemlich alles essen, was sich bewegt. Sogar die Hunde und Katzen der Nachbarn! Tatsache ist, dass in China sehr viel Fleisch gegessen wird. Auch Teile von Tieren, die man bei uns nicht in der Fleischtheke findet. Gänsehälse, Lammköpfe, gehäutete und vakuumierte Schweinegesichter (wer ein Foto sehen will, kann mir schreiben, aber ohne Vorwarnung wollte ich das hier nicht zeigen, haha). Wir erlebten eine kulinarische Szene von unglaublicher Vielfalt, niemand muss Hunde oder Katzen essen, wenn er China besucht. Klassiker wie Pekingente haben uns ebenso begeistert wie Seegurken, Dumplings mit Schweinefleisch und Eidotter oder mit Zucker überzogene Früchte.

Und gerade hier wird deutlich, dass China nicht irgendein Land ist, sondern flächenmässig so gross ist wie ganz Europa (bis zum Ural). Das vergisst man schnell. Natürlich gibt es auch «Widerliches» wie Hühnerfüsschensuppe oder Kalbsmagen. Aber der Besuch im «Disgusting Food Museum» hat uns gelehrt, dass Hummer früher auch als eklig galt und dass man nicht bis nach China reisen muss, um Lammhirn zu essen. Ernährung hat eben viel mit Gewohnheiten und dem eigenen kulturellen Hintergrund zu tun. Aber einer Nudelsuppe mit scharfer Sauce und süss-sauer eingelegtem Gemüse zum Frühstück trauere ich definitiv nicht nach.

China, China, China – unser Fazit nach unserer 3-wöchigen Backpacker-Reise durch das Land der Mitte

Die Länge dieses Blogeintrags sagt viel darüber aus, wie fasziniert und begeistert wir von unserer Chinareise waren. Warum uns China so gut gefallen hat und warum wir schon die nächste Reise planen? Eine Chinareise ist auch eine Reise zwischen Tradition und Moderne. Im einen Moment scannt man am Bahnsteig statt einer Fahrkarte seinen Pass (wenn man Chinese ist, mit ausländischen Pässen funktioniert das nicht zuverlässig). Oder man steigt in einen fast lautlosen Hochgeschwindigkeitszug, der mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 350 km/h unterwegs ist. Im nächsten Moment zieht man sich für 18 Euro/Nacht in sein traditionelles Zimmer zurück, das seit Jahrhunderten durch ein ausgeklügeltes Wasserrohrsystem beheizt wird – auch das Bett, nicht nur der Boden! Ein Traum.

Neben all den unglaublich schönen Erlebnissen, wie den fantastischen Shows oder den köstlichen und erschwinglichen Restaurants, gab es viele bereichernde Aha-Momente. Wir waren überrascht, wie weit sie als Nation sind und wie eingeschränkt als Individuen. Zumindest in unserem Verständnis. Das war überall spürbar. Die Städte waren zwar nicht so futuristisch wie erwartet, aber oft einfach genial. Ein hydraulischer Dancefloor im Club, Lichtshows oder 24h Spas mit 5 Sterne Buffets (inklusive Häagen Dasz à discrétion!) und Erlebniswelten lassen uns noch lange von China schwärmen. Und so heisst es für uns: Nach der China-Backpacker-Reise ist vor der China-Reise. Bald geht es weiter in den Süden.

Mehr Reiseberichte zu Destinationen in Asien und dem Rest der Welt gibt es hier. Wer nach China reisen möchte, aber die Planung nicht alleine wagt, wird bei den Reiseideen zu China vom Anbieter Evaneos bestimmt fündig.